8月29日,我校公共管理学院施国庆教授、赵元科博士生等在国际环境社会科学顶刊《Environmental Impact Assessment Review》(SSCI,中科院一区TOP,JCR Q1(7/191),Impact Factor 11.2,Cite Score 16.8)发表了题为“Impact of energy transition policy and technology shocks on the coal power workforce and China's economic development”的研究论文,模拟与预测了能源转型不同时期各项政策技术对我国煤电劳动力转型与宏观经济发展的影响效应。

全球碳减排与碳中和政策倡导逐步淘汰煤电等化石能源以实现净零碳排放。能源转型将导致大规模的煤电企业逐步退出电力生产,化石能源被清洁能源替代。大量依赖煤电相关行业的劳动力群体正面临着巨大的就业转型挑战。能源相关行业劳动力就业岗位迁移安置是全球的新型、重大的环境性移民问题。通过协调能源转型政策与技术措施以支持我国煤电劳动力有效转型,并推动经济脱碳与环境可持续发展,是一项必要的政策和理论研究议题,也是国家和社会关注的重大现实问题。

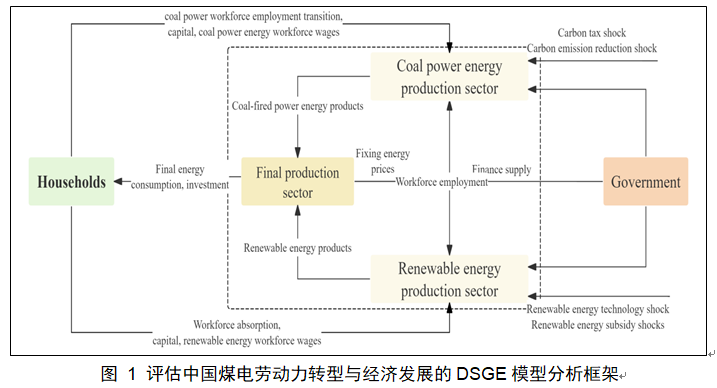

针对上述问题,研究构建了包含煤电能源、可再生能源以及劳动力就业转型的动态随机一般均衡模型,评估了可再生能源技术(RET)、碳税政策(CTP)、碳减排技术(CERT)、可再生能源补贴政策(RESP)与煤电劳动力及宏观经济发展之间的长短期效应关系(图1)。

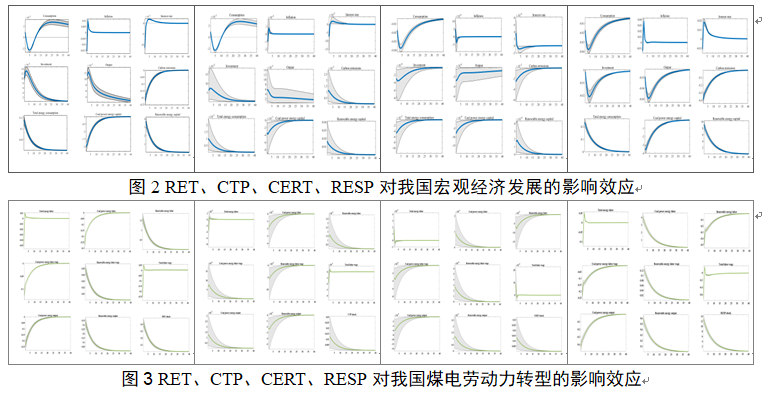

研究模拟显示(图2、3),在短期碳达峰目标内,RET进步将提升整体宏观经济产出、投资和通胀水平,但会导致煤电劳动力就业率和工资水平下降;CTP将降低整体总产出和消费,推高生产成本,并对煤电劳动力转型存在明显时滞性影响;CERT和RESP将减少煤电劳动力总量,同时增加劳动力向可再生能源领域转型的就业机会。在向碳中和迈进的长期目标过程中,我国宏观经济总量与通胀水平将同步上升,煤电能源产出、就业和工资水平均将下降,而可再生能源领域产出、就业和工资水平稳步增长,论文揭示了不同能源转型政策与技术发展在双碳目标长短期内产生的影响与机制差异。

论文通讯作者为河海大学公共管理学院施国庆教授,第一作者为河海大学公共管理学院移民科学与管理专业博士研究生赵元科,合作者包括西北工业大学管理学院杨晨副教授、行政管理硕士研究生郑昳明、社会学博士留学生文诗(埃及)等。该研究得到了国家重大社科基金项目(21&ZD 183)、江苏省科研与实践创新计划项目(KYCX_0912)、中央高校基本科研基金项目(B240205044、D5000240157)的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.eiar.2025.108142